- Guion: Maytik Avirama, Daniela Fontaine y Frida Chiu

- Diseño sonoro: Carlos Castañeda y Maytik Avirama

- Producción musical: Pedro Ocampo y Carlos Castañeda

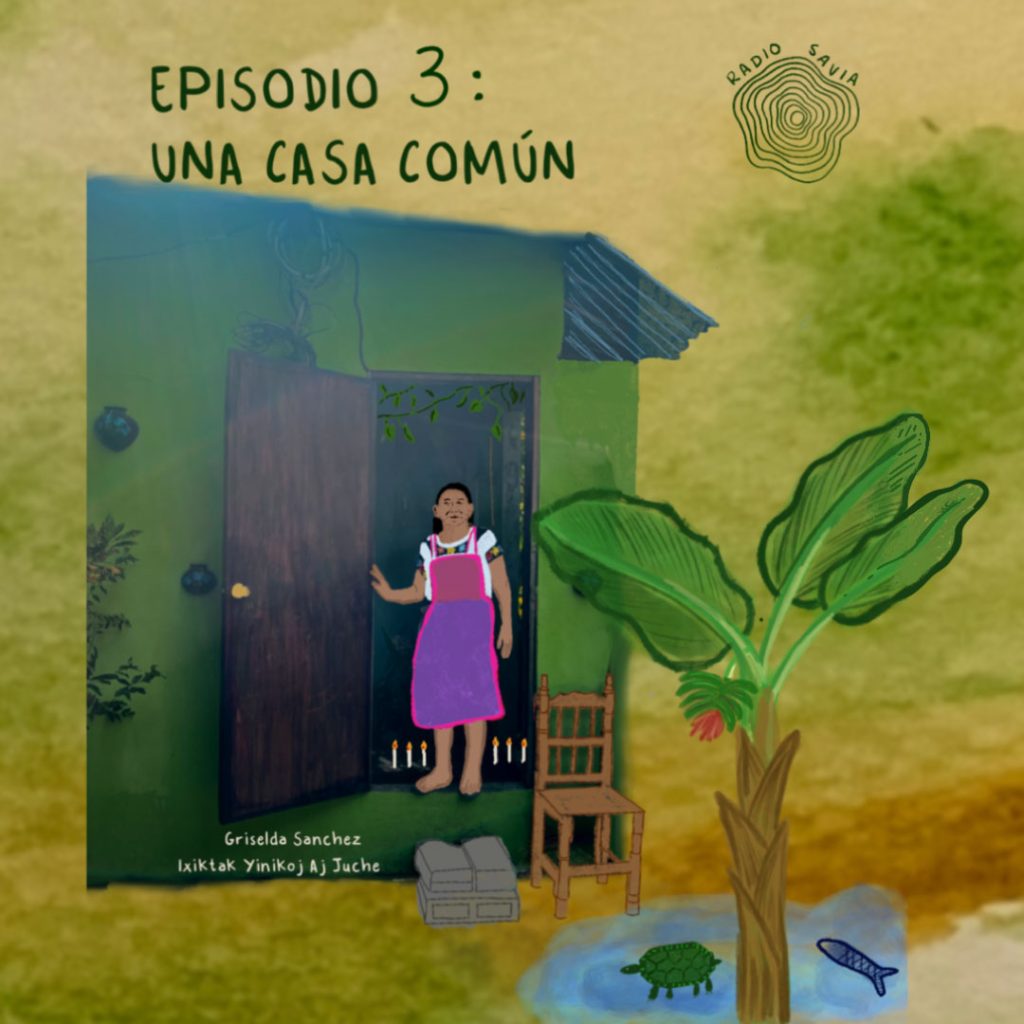

- Portada: Daniela Fontaine y Sebastián Giraldo

- Asesoría vocal: Gabriela Guraieb

- Producción: Luz Estrello

- Comunicación y redes sociales: Santiago Atehortúa

Este es el tercer episodio de la tercera temporada.

En el tercer episodio de la temporada tres, viajamos a los Pantanos de Centla, en Tabasco, México, uno de los humedales más importantes y vulnerables de Mesoamérica. Allí, entre aguas que suben y bajan conocimos a doña Gris, una mujer indígena Yocotán, quien junto a su comunidad se han organizado para el cuidado comunitario y del territorio.

Desde el Centro de Artes y Oficios (Ixiktak Yinikoj Aj Juche) “Mujeres y hombres moliendo pozol, doña Gris, don Javier y doña Marta han sostenido un casa de salud y de partos que practica saberes ancestrales para cuidar la vida en un territorio transformado por la crisis climática, la extracción petrolera y las inundaciones que llegan cada vez con mayor intensidad.

En esta conversación, exploramos cómo la comunidad ha creado alternativas para sostener su bienestar y cómo la perseverancia colectiva se vuelve un acto de resistencia frente al poder y a los cambios del territorio.

Les invitamos a sumergirse en esta historia y visitar con nosotrix los Pantanos de Centla, dejando que nos hable desde esa Casa Común que compartimos todos.

TRANSCRIPCIÓN

Griselda: Lo que pasa aquí en Tabasco, en los Pantanos de Centla, pasa en el mundo también, perjudica el mundo porque es una sola casa. Es un solo mundo. No estamos fuera de eso. Es lo que no entendemos los seres humanos.

Maytik: En las tierras bajas de Mesoamérica, entre las montañas y la costa del Golfo de México, se extiende un territorio inmenso y rico en diversidad biológica y cultural, cuyo destino ha sido marcado por las aguas que lo atraviesan y por la riqueza de su subsuelo. Este lugar, dentro del estado mexicano de Tabasco, es conocido como los Pantanos de Centla. Es también una de las regiones más vulnerables ante las transformaciones del clima y los ciclos. Estas transformaciones se pueden observar en el aumento del nivel del mar y la intensidad de las inundaciones.

Ahí, un grupo de mujeres comenzó a organizarse desde finales de los años ochenta, tejiendo redes de cuidado y resistencia, creando el Centro de Artes y Oficios Ixiktak Yinikoj Aj Juche, para beneficio de la comunidad de Caparroso, Simón Sarlat y alrededores. Su nombre significa “mujeres y hombres moliendo pozol”, y en la práctica tiene muchas formas y acoge a muchas personas: es una iniciativa de elaboración y venta de pozol, una planta de agua, y una Casa de Salud y de partos que aplica el conocimiento ancestral para el cuidado de la vida, brindando consulta y atención a las personas de la zona.

En este episodio, seremos guiadas por la voz de doña Gris, quien ha impulsado este proceso por más de treinta años, también escucharemos a don Javier, su esposo y compañero de lucha, y a doña Marta, partera de la comunidad y guardiana de la tradición, amiga de doña Gris, y una de las promotoras de salud comunitaria que atiende en el consultorio. Sus voces nos recuerdan que la sanación del territorio y la sanación comunitaria van de la mano, que en los tiempos cíclicos de la naturaleza encontramos claves para navegar los cambios con sabiduría y organización presente.

Nos invitan a reconocer los procesos de largo aliento, esa sabiduría milenaria que nos enseña a pensar en generaciones, no solo en momentos. Nos convoca a reconocer la belleza en la persistencia colectiva, en esa fuerza que surge cuando las comunidades se organizan para sanar su territorio y sanarse a sí mismas. Les dejamos con Gris.

Griselda: Mi nombre es Griselda De la Cruz Luciano, soy indígena Yocotán, de aquí de esta zona de la reserva de la biosfera de los pantanos de Centla. Esta zona es la parte más baja, como dicen una zona más inundable. Los pantanos son humedales, siempre están húmedos, es como una esponja. Ustedes vieron todo así. Lo que se ve como si fuera pasto, como una cañita que se da sobre el pantano. Pero si tú vas caminando, te puedes hundir. Esto es una cuevita, estamos bajo el nivel del mar. Entonces, se llena. Es una cuevita que se llena de toda esa agua. Pues aquí nos tocó vivir.

Daniela: El pantano es un ecosistema que se caracteriza por la acumulación de agua en terrenos bajos, actuando como una gran esponja, absorbiendo el exceso de agua, filtrando y reteniendo contaminantes, y albergando una gran diversidad de especies de flora y fauna. Al tratarse de humedales, es habitual que se inunden. Doña Gris y Javier recuerdan que sus abuelos les enseñaron a vivir con los pantanos de manera armónica, entendiendo y adaptándose a los cambios del agua, celebrando los periodos de cosecha y la abundancia del lugar. Recuerdos que hoy contrastan con los efectos que ha tenido en el territorio un modelo de vida basado en la promesa del desarrollo.

Griselda: Anteriormente, pues venía, traía arrastrando peces, mucho alimento, y por eso era como la fiesta, porque ese agua venía trayendo robalo, liseta… todos los peces que se conocen aquí. Y era una fiesta pues, para tener mucha comida.

Javier: Yo, en realidad, he vivido de esta tierra. Nosotros hemos vivido de esta tierra, ¡a su mecha! El coco en los cincuenta, sesenta creo, era el oro acá. Era oro, porque había mucho cocal. Me acuerdo de que mis abuelos sacaban miles de cocos. Entonces eran costaleríos, unos costalones de coco, muy pesados, me acuerdo. Y ellos los cargaban en una carreta con caballo porque no había vehículo. Lo secaban, hacían un secadero, así como esto, pero de cemento. Y ahí secaban el coco. Le daban tres días de sol. Y acá pasaban los buses y ya se lo llevaban a Frontera. Cuando iban los mayores a vender coco, los chamacos teníamos mucha alegría porque ellos ya traían pan, traían pescado, traían todo. Porque ahí en Frontera había una bodega. Y ahí fabricaban jabón, fabricaban galletas… fabricaban no sé qué tantos productos le sacaban al coco. Entonces, sí tenía precio. Pero desafortunadamente, la corrupción está en todo, está en lo privado, en lo público. El boom petrolero estaba allá, en los municipios. Aquí no, aquí ni en sueño, aquí no.

Griselda: No había tantas casas. Antes las casas eran como un común. Las familias vivían juntas, pues, en una misma casa. Y ya no, ahora ya se fue cambiando, que cada pareja con su casa. Entonces se van haciendo más casas. Y la gente como el concepto, no sé, lo fuimos copiando de otros lados, me imagino, de tener unas casas grandes que al final terminamos quedándonos solos.

Daniela: Este sonido no existía en tiempos antiguos. Es un sonido que ha llegado enmarcando nuevos tiempos para los pantanos y sus habitantes. ¿A ustedes, qué les produce?

Lo que ocurre aquí refleja una realidad global: la extracción desmedida que, una vez iniciada, se vuelve imparable. Romper las capas terrestres y perforar en búsqueda de materia fósil, afectando territorios para el beneficio económico de unos pocos, ha desencadenado crisis múltiples que afectan a comunidades enteras. Comunidades muchas veces empobrecidas que el sistema neoliberal considera sacrificables y donde el daño ambiental sostenido en el tiempo pasa por encima de los derechos y de la vida en los territorios.

Durante siglos, los pobladores de los pantanos convivieron armoniosamente con el agua y las crecidas estacionales. Sin embargo, el panorama actual es radicalmente distinto. La tierra enfrenta presiones sin precedentes: perforaciones petroleras y de gas, remoción de suelos para construcciones, extracción de arena y bajo las administraciones neoliberales, las inundaciones han perdido su carácter natural. Los desfogues —muchas veces deliberados— de las grandes presas hidroeléctricas ubicadas río arriba han provocado que el agua que llega sea mucha más que antes. Ante esto nos preguntamos: ¿Cómo ampliamos nuestra comprensión de lo que está pasando en nuestros territorios? Y frente a la complejidad de estos impactos, ¿cómo evitar la parálisis? ¿Cómo transformar el desconcierto en acción?

Griselda: La administración, se supone que son administradores y cuidadores de un territorio. Pero a veces llega a gente muy inconsciente, o han llegado realmente creo que la mayoría, inconsciente de que son parte de este universo, ellos no tienen, no ven más que el poder, el querer tener, el sentirse poderosos y a ellos no les importa, pues de alguna forma, si vienen acabar con un territorio. Porque para ellos, sobre todo en los pueblos que aún queremos conservar nuestra vida, pues pues más acorde a lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestras abuelas; y creyendo que somos ignorantes, que no conocemos, o como nos decían antes: es que ahora ya llegó la civilización. Creo que es una parte muy complicada también, porque si no se hubieran hecho las carreteras, pues no estuviéramos comunicados, aunque eso se da como una justificación, pero yo creo también que hay cosas que se tienen que planear, que tienen que tener en cuenta muchos factores para la vida humana y para la vida silvestre, para la vida toda, de todo el universo, hasta los microorganismos. Sí, eso que no alcanzamos a ver a simple vista, son parte del ecosistema, son parte de la vida de los pueblos. Entonces todo es vida. Que si va a pasar una carretera, qué tanto realmente va afectar o si realmente es prioridad más carreteras, ¿no? En estos casos. Pero también es desde lo más grande, hasta lo más pequeño, o de lo más pequeño hasta lo más grande. Aquí nosotros hemos venido luchando para hacer conciencia a la gente que ya no rellene. Que ya no hagan casa de relleno porque van tapando todos los caminos. El agua ya no tiene ni siquiera por dónde salir, porque se quedan estancados los pasos donde el agua por naturaleza seguía su camino están cerrados. Y cuando hay una inundación como las que hemos vivido, ¿dónde van a pasar las canoas? O sea, no hay un planteamiento territorial o una planeación, cada quien hace su su casa pensando solo en él. Y nosotros hemos dicho, hagan las casas de palafito porque eso va a permitir que la inundación no sea tan grande. Nosotros somos puro pantano. Lo que menos tenemos es tierra. ¡Y cómo hay empresas que están succionando y tienen ahí banco de arena, están succionando la tierra! Tenemos el mar y de este lado ya nos hicieron otro mar, pues simplemente nos vamos a desaparecer.

Una conciencia en los niños, creo que eso es lo que tenemos que ir creando, porque esta generación que está viviendo hoy, es una generación que fue educada en otro momento. Hoy estamos nosotros porque otros estuvieron antes, hoy comemos un mango porque alguien sembró la semilla. En este lugar que antes era normal y era fiesta, que jugábamos como niños, y pescábamos y todo era una alegría, sino también ya hay otros lugares porque, como le decía, lo que pasa aquí en Tabasco, en los Pantanos de Centla, pasa en el mundo, también perjudica al mundo porque es una sola casa. Es un solo mundo. No estamos fuera de eso. Es lo que no entendemos los seres humanos

Daniela: En los pantanos de Centla, se encuentra la ciudad de Frontera, que es la cabecera municipal y uno de los puertos más importantes de la zona. Un poco más allá, ahí donde el río Grijalva se junta con el océano, está El Bosque, la primera comunidad en México que se ha visto obligada a abandonar su territorio ante el crecimiento del nivel del mar. La vivencia de sus habitantes, convertidos en desplazados climáticos, nos señala que la crisis no está en el futuro sino en múltiples presentes, cuya emergencia nos recuerda que habitamos la misma casa, que todo está conectado. Ante estos cambios nos vemos en la necesidad de hacer sentido colectivamente e incluso buscar nuevas maneras de nombrar la realidad. ¿Cómo nos acompañamos para atravesar experiencias que no imaginamos que viviríamos?

Maytik: La comprensión de habitar la tierra como una casa, ha llevado a doña Gris y sus compañeras a fortalecer una visión integral de la salud, que reconoce el vínculo entre el cuerpo, la comunidad a la que se pertenece y el territorio que nutre. Aunque el centro de su hacer es una casa de salud y de partería, para ellas, cuidar de la salud va más allá de atender enfermedades y ofrecer tratamientos: cuidar de la salud es también proponer soluciones colectivas, desde la organización económica y política, hasta la fiesta.

Griselda: En esa parte que tienes ahí, tus pulmones, tus bronquios, que agradecen mucho cuando respiras aire fresco, aire puro, que respiras en paz, en tranquilidad…

La salud tiene que ver con el cuidado de este mundo, de la casa común, de la casa grande, como decían los abuelos, cuidar esto. Pues esta forma que tenemos de la atención de la salud precisamente es eso, atender la salud, no es atender la enfermedad. Porque a veces, eso es lo que está en el sistema de las políticas públicas de gobierno, por ejemplo, se atiende a la enfermedad, ya cuando ya no hay nada que hacer, prácticamente. Nosotros lo que tratamos de atender es la salud, y la salud tiene que ver con la economía, la salud tiene que ver con organización, la salud tiene que ver con educación, la salud tiene que ver con recrear cosas que nuestros abuelos, abuelas, nos dieron como conocimiento, como sabiduría. Y nosotros es lo que hacemos aquí. Sí, tenemos, en esa atención, específicamente, la atención física-terapéutica, la tenemos también.

¿Cuál es tu fuente que te ayuda a entender cuál es tu misión tu vida, cuál es el papel, cuál es rol, qué te toca hacer?

Salud, es un estado de bienestar, pero si no tienes ni para comer, van al centro de salud y le dicen: “es que no se lavan las manos antes de comer, después de ir al baño, no comen frutas, no comen verduras”. Pero si todo eso no lo tienen para comprar, y las mujeres de estos pueblos, pues ellas no tienen estudios, no tienen como para que digan que se van a ir a trabajar fuera, o si se van pues solamente es a planchar, a lavar, a trapear, y tienen que dejar a su familia para irse. La verdad, es algo que aunque digamos que el dinero no es lo importante, pero bien que sirve para apoyarte, para ayudarte a enfrentar situaciones. Entonces fuimos buscando alternativas, en esa búsqueda de alternativas, pues qué sabíamos hacer que moler pozol. Entonces nos organizábamos en momentos críticos, que nos donaban maíz para tener alimento en esos días de las inundaciones, pues fuimos apartando de eso para hacer nuestro tostado de maíz, y molerlo y hacer ese polvo que nosotros lo conocíamos como pinol y como polvillo, ponerle el cacao y salíamos a venderlo. Nosotras continuamos motivadas que tenemos que atender la salud, que la salud tiene que ver con esa economía. Y así fuimos descubriendo que la salud tenía que ver también con la alegría, por eso las fiestas, como en el caso de nosotros, día de todos santos es fiesta, es alegría, es como convivir, sí, con quienes ya no están, pero también, ¿con quién convives? Con los que están. Entonces, cuando esos ya no estén, o ya no estemos, que siga la fiesta, ¿no? O sea que siga la vida, que la vida no termina porque ya no están unos, sino que se siga alentando la vida y la vida se alienta con la alegría, con el compartir, con el dar. Ahora, esta fiesta de los días de todos los santos, la misma gente va trayendo, traen y traen, y traen. Y esto termina llenándose, pues, es un altar grandísimo. Entonces, es una fiesta que trae bienestar al pueblo, porque creemos, nosotros en nuestra forma de pensar, que los abuelos vienen y traen cosas para el bien del pueblo, para proteger al pueblo. Y se van contentos y dejan bendiciones. Cuando las mujeres, en las cosas distintas, porque estamos hablando del pinol, pero igual hacemos la crema de coco, el pan, cómo le decía los jóvenes hacen la granola; pero sobre todo las mujeres mayores cuando reciben su ganancia, hay mujeres que dicen: “yo jamás en mi vida había tenido, pues, un dinero mío, todo era que si el marido lo daba y si no lo daba, pues no tenía”. Pues, ver esa alegría, es lo que para mí es la vitamina para mi ser.

Maytik: Es común afirmar que donde hay agua, hay vida. Pero el territorio de los pantanos de Centla susurra una realidad más compleja: la abundancia puede ser un problema cuando el líquido que nos rodea se vuelve extraño a nuestros cuerpos, cuando las aguas cargan historias que no podemos beber. Aquí, donde históricamente la tierra ha sido abrazada por el agua, nos encontramos con una paradoja difícil de sostener: la sed en medio de la inundación.

Daniela: En este camino colectivo que también busca generar autonomía económica para las mujeres, Griselda y sus compañeras y compañeros han buscado soluciones a la crisis hídrica, logrando establecer una planta purificadora de agua apta para consumo humano. Durante nuestra estadía en Simón Sarlat, la comunidad de doña Gris, tuvimos la oportunidad de conocer la Planta Purificadora de Agua Ixiktak y comprender un poco mejor su origen y funcionamiento.

Griselda: Aquí en esta zona. Todo esto se convierte en agua como les decía. Lo ven ustedes así, pero todo se llena de agua. Entonces lo que menos tenemos es para consumo humano. O sea, entra el agua, pero no para consumo humano, ni siquiera sirve para uso humano, ya viene muy contaminada. Y entonces, siempre, la problemática del agua. Y nosotros salimos a buscar agua, o nos donan agua y salimos a la carretera federal con las canoas a traer el agua para la comunidad. Y así fue que conocimos a una organización, y entonces nos donaron en el 2007 dos filtros pequeñitos, y eso salía a cuenta gota, ¿verdad? Tardaba bastante para llenarlo. Y entonces, la gente iba a buscarlo, pues en sus canoas y en su cubeta, en su cayuco, iban a buscar el agua, Pero se tardaban todo el día y casi toda la noche estaba llenándose el tanque, para que cuando fueran, se les diera el agua a la gente. Y cuando ya pasó esa inundación, seguimos repartiendo el agua. Mi esposo adaptó, en una camioneta que tenía, le adaptó un tanque, y las llaves y todo, y ya nada más pasaba en la casa de entregarle y daban que si un peso o cincuenta centavos así, para la gasolina. Y de ahí, pues ya en el 2009 nos donaron otros filtros más grandes y esos filtros pequeños los llevaron a otra comunidad. Y nos quedamos con ese filtro que ya era más, o sea, ya se llenaba más rápido tinaco para cuando las inundaciones fuera más rápido el llenado de las cubetas, porque ni garrafones teníamos, eran cubetas. Pues veíamos la necesidad, pues aquí no había ningún centro de agua purificada aquí no lo vendían y si lo traían era caro, hasta treinta o treinta cinco pesos un garrafón. Y ya de ahí, pues ya surgieron otras que pusieron sus purificadoras de agua, y ya nosotros, pues ya la teníamos allá en casa. Y fuimos buscando apoyo para que pudiéramos tener una planta ya más formal. Y se logró hace dos años, el 3 de mayo de del 2023 se logró tener la planta purificadora de agua. Apenas cumplimos dos años ya con esta nueva planta. Y aquí, porque le digo que no estaba aquí la planta. Y se logró también tener la ventanilla, ahí enfrente llega la gente a buscar su agua. A veces se entregan hasta más de 100 garrafones, y se le ha informado a la comunidad que es una planta purificadora comunitaria. Por eso se abre la apertura de quien quiera venir aquí a ganarse un sueldo, puede venir.

Maytik: Doña Gris durante la entrevista nos compartió que hoy comemos los frutos de un mango que fue sembrado hace muchos años. Organizarse es un acto similar, un acto de confianza, un gesto de persistencia en la vida que promueve cambios que muchas veces no podremos ver. Del relevo generacional depende que estas semillas sigan dando frutos. Y nos acompañamos con la certeza de que, pase lo que pase, la vida quiere vivir.

Marta: Los años no van pasando en balde y pues es una lucha. Es una lucha continua y lo que se lucha, se ha luchado para el mismo pueblo, para la misma comunidad.

Griselda: No siembras hoy y cosechas mañana. Lo aprendí cuando fui a la experiencia Tapachula y un sacerdote que su nombre es Julio Blanco, me dijo: “Tranquila, porque te vas a cansar porque no lo vas a lograr”. “¿Pero por qué? Entonces, ¿para qué vine a una experiencia tan lejos de mi pueblo si no voy a hacerlo”? “Lo vas a hacer, pero tienes que ser constante en lo que vayas a hacer. Porque ahorita no eres constante, sólo quieres hacerlo, pero no tienes nada para hacerlo. Entonces te vas a cansar porque no, te vas a agotar. Deja que pasen diez años para que veas algo”. Y ya pasaron más de treinta y todavía no sé si veo algo. No me ha dado miedo enfrentar diferentes situaciones para que la comunidad comprenda que todo lo que se hace va a venir a redundar a nuevas generaciones. Por eso la razón, el motivo, de transmitir esto a nuevas generaciones, a los jóvenes, a los niños, y que vayan viendo que hay cosas que podemos nosotros hacer. Creo que una piedrita que se tira al agua va haciendo onditas, y onditas, y onditas y no sabemos hasta dónde se une, ¿verdad? Porque todo esto surge por una necesidad. Surge que no tenemos agua, en la búsqueda de eso está ahí, ya hoy, esa planta purificadora de agua. ¿Pero cuánto tiempo pasó para que llegara, para que estuviera la planta purificadora de agua? Casi veinte años para que se lograra. Entonces, creo que la persistencia, la constancia es lo que va a hacer que estas semillas tengan fruto.

Daniela: En esta siembra y cosecha de semillas, Gris nos cuenta que hay una tierra nutritiva que sostiene todo su hacer: la espiritualidad.

Griselda: Tú decides, cuando te levantas, qué vas alimentando, qué le vas dando al mundo, qué le quieres dar a tu casa. Creo que la espiritualidad es la fuerza que nos sostiene. El cuerpo se deteriora, se cansa. Pero ya lo decía hace un rato, o sea, la fuerza espiritual que tiene y para sanar, pues es esa misma fuerza espiritual. Yo les digo esto: es desde lo que piensas, desde lo que sientes, porque el cuerpo físico se sostiene, se sostiene de eso, vive de eso. Pero realmente hay algo que más lo sostiene, es esa parte espiritual que las que han estado allá en la casita, ¿verdad? Les he dicho, respiren. Esa es la verdadera espiritualidad, esa respiración que, a veces, ya ni respiramos, hay algo, un mecanismo que nos hace respirar, pero ni saboreamos la respiración. No lo recibimos. Entonces es como, el alimento espiritual es ese momento que te das para escucharte desde tu corazón, de aceptar y de reconocer quién eres. Esa es la espiritualidad.

Miren a dios en esa, en ese hálito de vida, en esa fuerza universal, pero también lo ves en ese frijolito, en en ese arrocito, sí, ahí está la grandeza de dios. Es que hay algo más grande que tú, que yo, que sostiene este universo, que sostiene a otros universos donde no estamos nosotros, tal vez. Entonces esa es la espiritualidad. No tiene una forma, no tiene un color, no tiene un sabor específico, porque tiene todos los sabores. Claro, la religiosidad popular nos enseña los santos, las imágenes. Pues todo eso que yo digo no es malo. Llega a ser malo cuando tú te fanatizas en algo, y pierdes el sentido de tu espiritualidad. Hay gente que dice “yo soy muy espiritual porque le rezo a no sé quién”, pero le rezas nada más ese día y todo el año vives como si no existiera esa superioridad que tú tienes que guardarle respeto. ¿Y el respeto cuál es? Pues, cuidar esa casa común donde tú vives.

Maytik: Los tiempos que atravesamos nos invitan a abrazar el cambio desde una mirada amplia, que reconoce que las grandes transformaciones planetarias están arraigadas en nuestros territorios, en nuestras comunidades, en la tierra que pisamos. Nos sentimos convocadas a honrar las enseñanzas de las aguas que nos hablan de movimiento, de flexibilidad y adaptación, que nos recuerdan que todo sube, baja y está en constante transformación.

Daniela: Gracias a doña Griselda, a don Javier, a doña Marta, Lolita, María, Kenia, y a todas las mujeres que dan encuentro en Ixiktak, por recibirnos en su casa y en el consultorio. Por ser guías y guardianas de ese territorio abrazado por las aguas y por permitirnos adentrarnos y escuchar de ellas.

Maytik: Actualmente las compañeras de Ixiktak están juntando fuerzas para construir una casa de salud y partería más grande y con mejores condiciones para atender, compartir saberes y generar encuentros. Si quieren saber más y apoyar este proceso, pueden escribirnos.

Daniela: Este episodio fue grabado y diseñado sonoramente por Maytik Avirama y Carlos Castañeda. El guión fue editado por Maytik Avirama, Luz Estrello, Frida Chiu y por mí, Daniela Fontaine. La producción musical es de Carlos Castañeda. La portada de este episodio fue realizada por mí, Daniela Fontaine, con asesoría gráfica de Sebastián Giraldo. En esta temporada contamos con la asesoría vocal de Gabriela Guraieb. Luz Estrello es la productora y Santiago Atehortua lleva la comunicación y las redes sociales. Gracias por escuchar y hasta muy pronto.